Konnektivität und Interoperabilität sind längst keine theoretischen Schlagworte mehr, sondern das Rückgrat moderner Luft- und Raketenabwehr. Der folgende Fachbeitrag von Brigadegeneral (a. D.) Shachar Shohat und Yair Ramati zeigt, wie sich aus einfachen Warnsystemen komplexe multinationale Netzwerke entwickelt haben – und warum die Fähigkeit, Sensoren, Waffen und Partner nahtlos zu verbinden, heute über Erfolg oder Misserfolg ganzer Operationen entscheidet.

In der Vergangenheit nutzten Land- und Seestreitkräfte Rauchzeichen, Tauben, Flaggen und Morsecodes, um sich während Schlachten zu koordinieren. Heute, mit fortschrittlicher Technologie, komplexen Schlachtfeldern, Luftwaffe, präzisen Waffen und Geheimdiensten, ist Interoperabilität (Konnektivität) für militärische Operationen von entscheidender Bedeutung. Der moderne Luftkampf hängt stark von Datennetzwerken ab, die bemannte und unbemannte Plattformen, Raketen, Luftabwehrsysteme, weltraumgestützte Ressourcen und vieles mehr miteinander verbinden.

Die Begriffe „Konnektivität” und „Interoperabilität” umfassen mehrere Ebenen: von der Bewaffnung, den Plattformen, Einheiten und Teilstreitkräften (See, Land, Luft, Weltraum, Cyber und andere) bis hin zur Integration mit Nachbarländern oder globalen Mächten, die in diesem Bereich tätig sind. Letzteres wird gemeinhin als „regionale Luftverteidigung” bezeichnet. Dieser Artikel konzentriert sich ausschließlich auf die Konnektivitäts- und Interoperabilitätsebenen von Luftverteidigungssystemen.

Was bedeutet der Begriff „Interoperabilität”?

Die NATO hat eine einfache Definition gewählt: die Fähigkeit, beim Einsatz von Streitkräften auf dem Gefechtsfeld effizient und koordiniert zu operieren. In den Vereinigten Staaten sind die Vorstellungen komplexer und gehen tiefer in fachliche Bereiche hinein.

In der Praxis und mit einer gewissen Vereinfachung geht es um die Integration und Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen Sensoren, Waffensystemen, Kommando- und Kontrollmitteln verschiedener Länder, um ein genaues und koordiniertes Bild der Luftlage zu erstellen.

Dieses gemeinsame oder einheitliche Luftlagebild (SIAP) bildet die Grundlage für die Luftverteidigung, die Luftkriegsführung und sogar für Seekämpfe. Es ermöglicht ein effizientes Einsatzmanagement und eine intelligente Ressourcenzuweisung auf der Grundlage einer zuverlässigen Zielidentifizierung. Dies ist in einem dichten Umfeld, in dem „blaue”, „rote” und zivile Luftplattformen im selben Luftraum zusammenarbeiten, von entscheidender Bedeutung.

In Israel hat sich die Interoperabilität (Konnektivität) von einfachen einseitigen Satellitenwarnungen während des Golfkriegs zu komplexen multinationalen Operationen entwickelt.

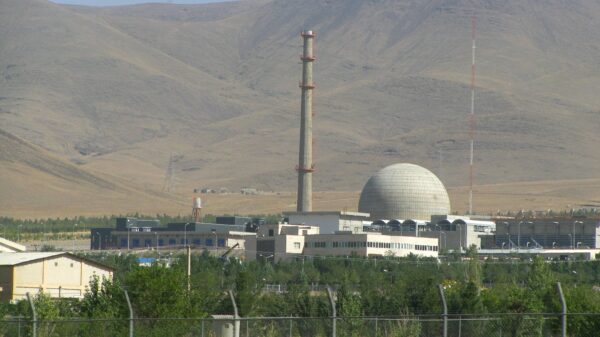

In den jüngsten groß angelegten Konflikten mit dem Iran (oder dessen Stellvertretern), wie beispielsweise am 14. April 2024, am 1. Oktober 2024 und kürzlich bei der Operation „Rising Lion“ (Juni 2025), arbeiteten Kampfflugzeuge, israelische Abfangsysteme und die 6. US-Flotte nahtlos zusammen und demonstrierten auf kohärente Weise ihre fortschrittliche operative und technologische Interoperabilität.

Was hat die Interoperabilität (Konnektivität) in ihrer heutigen Form in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben?

Die Antwort liegt in der Kombination aus operativen, technologischen und kulturell-konzeptionellen Entwicklungen.

Die Konnektivität von Luftfahrtnetzen hat sich sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich weiterentwickelt. Im zivilen Bereich ermöglicht sie die Verfolgung von Flugzeugen und erwarteten Flugbahnen anhand verschiedener Sensoren, darunter Daten vom Flugzeug selbst über Satellit und Selbstnavigation.

Dabei handelt es sich nicht mehr nur um ein Sprachnetzwerk, sondern um eine Integration von Luft- und Bodendaten, die allen Verbrauchern zur Verfügung stehen und auf einheitliche Weise dargestellt werden. Dies ist in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung, insbesondere für die Sicherheit. In Zukunft wird es mit der Weiterentwicklung ziviler UAVs und anderer Transportfahrzeuge auch zur Überwachung niedriger Flughöhen eingesetzt werden.

Im Luftkampf nutzen verteilte Systeme heute intelligente, sichere Netzwerke wie Link-16 mit bemannten Plattformen. Sensoren, Nachrichteninfrastrukturen, Luftabwehrsysteme und Waffendatenverbindungen wurden integriert. Eine verbesserte Interoperabilität und ausgefeilte Einsatzkonzepte haben die Effektivität der Luftstreitkräfte insbesondere in der westlichen Welt und in Israel gesteigert. Die Revolution der Luftinteroperabilität hat zu bedeutenden technologischen, operativen und multinationalen Fortschritten geführt.

Ein prominentes Beispiel für die Umsetzung der Konnektivität auf Plattformebene ist der Kampfjet F-35, dessen Design auf einer äußerst sorgfältigen Umsetzung der Konnektivität basiert. Einige verweisen auch auf verschiedene Marineplattformen und Angriffssysteme, die die besten Fähigkeiten der modernen Interoperabilitätstechnologie sowohl für Angriffe als auch für die „Zielsuche“ nutzen.

Die Notwendigkeit von Interoperabilität in Luftverteidigungssystemen

Luftverteidigungssysteme weltweit arbeiten nach Grundprinzipien wie Erkennung, Verfolgung, Identifizierung und Bekämpfung. Diese Systeme geben auch Warnmeldungen aus, setzen Maßnahmen zur Zugangsverweigerung/Gebietsabriegelung (A2/AD) durch, führen unter anderem Soft Warfare durch. Die verbesserte Effektivität moderner Luftverteidigungssysteme und ihre hohen Erkennungs- und Abfangraten hängen vor allem von einer robusten Identifizierung und Interoperabilität ab.

Tatsächlich liegt einer der Gründe für die relativ niedrigen Abfangraten von angreifenden UAVs in Israel im Rahmen der „Iron Swords“-Operation in der Schwäche der Kill Chain, insbesondere bei der Erkennung, Verfolgung und Identifizierung.

Mit zunehmender Effizienz und Durchschlagskraft von Luftverteidigungssystemen werden zwei Schlüsselelemente immer deutlicher: Das erste ist die genaue Identifizierung, um den Abschuss befreundeter Flugzeuge zu vermeiden.

Ein Beispiel hierfür ist der Vorfall vom Dezember 2024, bei dem eine US-amerikanische F-18 während einer Operation gegen die Houthis im Jemen durch „Friendly Fire” abgeschossen wurde. Der zweite Aspekt ist die Fähigkeit, das Ergebnis der Abfangmaßnahme schnell zu bewerten, was in der Fachterminologie als KA (Kill Assessment) bezeichnet wird und den sofortigen Start eines weiteren Abfangjägers ermöglicht, um zu verhindern, dass ankommende Bedrohungen die Verteidigung durchbrechen.„

Herausforderungen für die Interoperabilität

Die Herausforderungen bei der Entwicklung von Interoperabilitätsfähigkeiten auf nationaler Ebene sind zahlreich. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:

- Verwaltung unterschiedlicher Sensorsysteme, Waffen und Abfangraketen – jedes System liefert leicht unterschiedliche Daten. Beispielsweise können Radarsysteme, die 3D-Daten übertragen, nicht genauso behandelt werden wie optische Sensoren mit 2D-Daten oder Satelliten, die völlig andere Daten liefern. Technologisch gesehen ist die Fähigkeit, aussagekräftige Informationen aus verschiedenen Sensoren mit unterschiedlichen Genauigkeitsprofilen und unterschiedlichen Zeitstempeln zu extrahieren, eine komplexe Herausforderung. Darüber hinaus muss ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Optimierung, Ausfallsicherheit und den potenziellen Kosten gefunden werden, die mit einer falschen Identifizierung oder Selbstabfangung verbunden sind.

- Integration von Cybersicherheitsmaßnahmen und der Fähigkeit, damit verbundene Herausforderungen in Echtzeit zu bewältigen. Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass das Eindringen in einen Teil des Netzwerks (Erfassung, Kommunikation oder Auslösung) nicht das gesamte System dem Feind offenlegt. Daher müssen Schutzmaßnahmen (wie Firewalls) flexibel und ausgeklügelt sein.

- Die Klassifizierung von Informationen und der Umgang mit sensiblen Informationsquellen sind kritische Aspekte der Luftlageführung, da diese oft sensible Details wie Einsatzpläne, Flugwege und Datenbanken über feindliche Waffen und verbündete Streitkräfte enthalten. Um zu verhindern, dass sensible Informationen durch eine Sicherheitslücke an einer der Endstationen offengelegt werden, müssen die über das Verbindungsnetzwerk übertragenen Daten gesichert werden. Dies erfordert die Implementierung von Informationshierarchien, Kompartimentierung, Asymmetrie und gelegentlich auch einen unidirektionalen Datenfluss.

Zusätzliche Ebenen bei der Umsetzung des Interoperabilitätskonzepts

Die Vorteile fortschrittlicher Algorithmen, leistungsstarker Rechner und schneller Kommunikations- und Sicherheitssysteme können manchmal auch zum Fluch werden. Technologie ermöglicht es (Enable Technology) Luftverteidigungssystemen, unterschiedliche Richtungen einzuschlagen, aber um effektiv zu sein, müssen sie sich an einen klaren, aktuellen operativen Kompass halten, der sich in der Gestaltung geeigneter Doktrinen und relevanter operativer Verfahren widerspiegelt.

Diese Endsysteme erfordern gemeinsame und detaillierte Betriebsverfahren, die, wenn ausländische Partner beteiligt sind, in englischer Sprache verfasst und auf die Systeme der Partner oder Nachbarn zugeschnitten sein müssen. Der nächste Schritt bei der operativen Umsetzung umfasst gemeinsame Schulungen und möglicherweise sogar die Bildung gemeinsamer Einsatzteams sowie die Vereinbarung detaillierter Verfahren.

Schulungen und Übungen sind nicht nur während der ersten Einsatzphase erforderlich, sondern während des gesamten Lebenszyklus des Systems, einschließlich der Hinzufügung von Software-Schichten und neuen Funktionen, um eine effiziente technisch-taktische Umsetzung zu gewährleisten.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Luftabwehrsysteme weltweit haben seit den Tagen des Vietnamkriegs, des Sechstagekriegs und des Jom-Kippur-Kriegs („die Rakete hat den Flügel des Flugzeugs verbogen“) bis heute einen langen Weg zurückgelegt. In der Vergangenheit befassten sich Luftverteidigungssysteme (damals auch ADA „Air Defense Artillery“ genannt) nur mit Flugzeugen und erzielten Erfolgsraten von nur wenigen Prozent, was für Kampfflotten, die wiederholt Einsätze flogen, tödlich genug war.

In den letzten Jahren wurden Luftverteidigungssysteme weltweit mit der Bekämpfung einer Vielzahl von Plattformen und Munitionstypen beauftragt, darunter Drohnen und Stealth-Flugzeuge, die dabei zehnmal höhere Abfangquoten erzielt. Daten aus dem letzten Jahrzehnt bestätigen, dass diese Ziele erreicht werden.

Ein entscheidender Faktor für diesen Erfolg ist die Interoperabilität. Die Luftverteidigung, insbesondere in westlichen Ländern und Israel, hängt in hohem Maße von einer interoperablen Infrastruktur ab. Dazu gehören der Aufbau eines zuverlässigen und kontinuierlichen Luftüberwachungssystems, eine effiziente Zielzuweisung, die Zusammenarbeit mit regionalen Verbündeten – einschließlich Nachbarstaaten und den Vereinigten Staaten – sowie ein intelligentes Abfangmanagement.

Bei effektiver Umsetzung gewährleistet Interoperabilität den operativen Erfolg und die wirtschaftliche Effizienz durch ein ausgeklügeltes Abfangmanagement, eine optimale Ressourcenzuweisung, erhöhte Sicherheit und minimale Fehlalarme.

Um diese Erfolge im Rahmen des Wettrüstens zwischen Israel und der iranischen Achse aufrechtzuerhalten, muss die israelische Luftverteidigungsfähigkeit mit Interoperabilität als Kernstück weiter ausgebaut werden.

Brigadegeneral (a. D.) Shachar Shohat,

Vizepräsident für Strategie bei Rafael’s Air Defense Systems Division und ehemaliger Kommandeur des Luftverteidigungskorps

Yair Ramati,

Vorsitzender von RSL, ehemaliger Leiter der IMDO (Israel Missile Defense Organization) „Homa”-Direktion im Verteidigungsministerium und ehemaliger Vizepräsident für Marketing bei IAI

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: