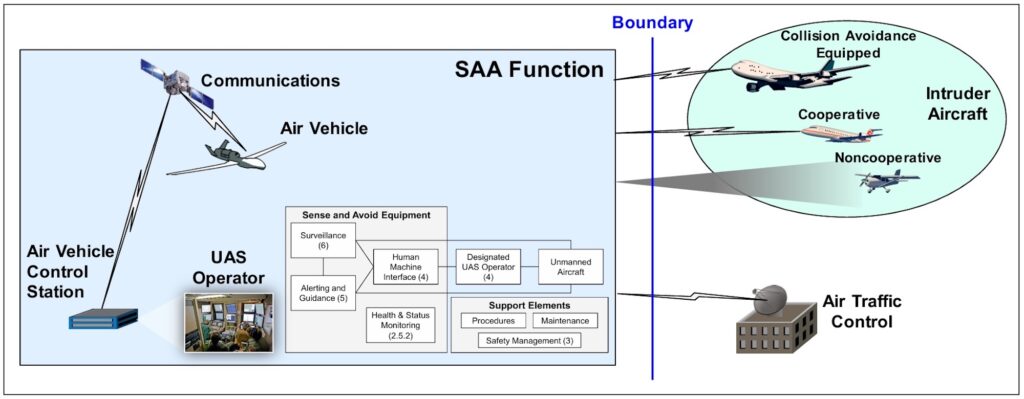

Mit AEP-107 und STANAG 4811 hat die NATO erstmals ein verbindliches Regelwerk für sogenannte Sense-and-Avoid-Systeme geschaffen – also für die Fähigkeit von Drohnen, Hindernisse und andere Luftfahrzeuge automatisch zu erkennen und selbstständig auszuweichen. Der Schritt soll den Betrieb unbemannter Systeme im regulären Luftraum sicher machen. Doch Anspruch und Realität klaffen auseinander.

Von der Empfehlung zum Standard

Die Integration von Drohnen in den zivilen und militärischen Luftraum ist seit Jahren ein Problem. Bisher musste fast jedes Land eigene Regeln schaffen. Nun hat die NATO mit AEP-107 „Sense and Avoid for Unmanned Aircraft Systems“ ein gemeinsames Regelwerk beschlossen. Dieses wurde durch den STANAG 4811 Edition 3 formal verbindlich. Damit ersetzt die NATO frühere Empfehlungen und schafft einen einheitlichen Standard, den alle Mitgliedsstaaten anwenden sollen. Die Kernziele sind klar formuliert: Kompatibilität zwischen zivilen und militärischen Systemen, Austauschbarkeit technischer Lösungen und Gemeinsamkeit bei Verfahren und Genehmigungen. Mit den britischen Protector-Drohnen, einer Variante der MQ-9B, testet die NATO derzeit, wie diese Standards in der Praxis angewandt werden können – wie u. a. Matt Edwards (MIT Lincoln Laboratory, NATO JCGUAS) bestätigt hat.

Kleiner Exkurs: STANAG und AEP

Wie NATO-Standards verbindlich werden:

- STANAG (Standardization Agreement): Politisch-militärisches Abkommen der NATO-Mitgliedsstaaten. Es verpflichtet Staaten, bestimmte Standards einzuführen.

- AEP (Allied Engineering Publication): Technisches Detaildokument, das beschreibt, wie die Anforderungen umgesetzt werden.

- Zusammenspiel: Eine STANAG verweist auf AEPs und macht deren Inhalte verbindlich.

- AEP-107 Ed. B (Sense and Avoid for UAS) wurde im Sommer 2025 ratifiziert.

- STANAG 4811 Ed. 3 folgte am 22. August 2025 und listet AEP-107 Ed. B sowie AEP-107.1 Ed. A als „covered standards“.

Damit ist klar: Seit STANAG 4811 Ed. 3 sind die Vorgaben aus AEP-107 verbindlich für die NATO-Staaten.

Was AEP-107 verlangt

Der neue Standard schreibt nicht vor, welche Sensoren oder Systeme eingebaut werden müssen. Stattdessen setzt er auf einen leistungsorientierten Ansatz („performance-based approach“). Entscheidend ist, dass eine Drohne nachweisen kann, dass sie bestimmte Sicherheitswerte erfüllt – egal, ob sie Radar, optische oder andere Systeme nutzt.

Die NATO unterscheidet drei Schweregrade von Zwischenfällen:

- Mid-Air Collision (MAC) = eine tatsächliche Kollision in der Luft, die als katastrophal eingestuft wird.

- Near Mid-Air Collision (NMAC) = eine sehr knappe Annäherung, die als gefährlich gilt.

- Well-Clear-Infringement = eine Verletzung des „Sicherheitsabstands“ zwischen zwei Luftfahrzeugen, die noch kein Unfall ist, aber als ernst eingestuft wird.

Um nachzuweisen, dass Drohnen solche Situationen vermeiden können, verlangt die NATO Simulationen, praktische Flugtests und eine laufende Überwachung im Einsatz.

Mensch und Maschine

Ein zentrales Element sind die „Human Factors“ – also das Zusammenspiel zwischen Technik und Bediener. AEP-107 legt fest, wie Warnungen auf Bildschirmen oder über Tonsignale dargestellt werden müssen, damit sie auch unter Stress verständlich sind. Operatoren sollen nicht durch Fehlalarme oder widersprüchliche Anzeigen überfordert werden. Das zeigt: Der Standard setzt nicht allein auf Technik, sondern auch auf klare Abläufe und Ausbildung. Ohne intensive Schulung der Bediener können selbst die besten Systeme ihr Potenzial nicht entfalten.

Cyber-Bedrohungen und Interoperabilität

AEP-107 betont ausdrücklich die Gefahr durch Spoofing (gezielte Täuschung von Navigationssignalen) und Jamming (Störung oder Blockade von Funksignalen). Systeme sollen auch dann funktionsfähig bleiben, wenn GPS (GNSS) nicht verfügbar ist. Zugleich fordert die NATO, dass Drohnen mit den Kollisionswarnsystemen bemannter Flugzeuge (Airborne Collision Avoidance Systems – ACAS) kompatibel sind. Damit soll verhindert werden, dass unbemannte und bemannte Luftfahrzeuge im Ernstfall gegensätzliche Ausweichmanöver einleiten.

Umsetzung durch STANAG 4811

Mit der STANAG 4811 ist AEP-107 nicht nur eine Empfehlung, sondern ein verpflichtender Standard. Er gilt als umgesetzt, sobald er in Beschaffungsprogramme, Zulassungen oder Zertifizierungen eingebunden wird. Staaten müssen ihre Umsetzung über das NATO-e-Reporting-System melden. Das Ziel ist klar: Ein in einem NATO-Land zugelassenes System soll künftig auch in anderen Staaten ohne zusätzliche Verfahren eingesetzt werden können. Für multinationale Einsätze oder Übungen bedeutet das eine erhebliche Vereinfachung.

Limitationen und offene Fragen

Trotz seiner Bedeutung weist die AEP-107 deutliche Grenzen auf. Der Standard konzentriert sich ausschließlich auf die Vermeidung von Kollisionen mit anderen Luftfahrzeugen. Wetter, Gelände oder elektromagnetische Störungen werden nicht berücksichtigt – obwohl diese in der Realität erhebliche Gefahren darstellen können. Noch deutlicher ist die Lücke bei taktischen Drohnen. In den aktuellen Konflikten spielen lichtwellenleitergesteuerte FPV-Drohnen eine zentrale Rolle. Sie sind unempfindlich gegenüber Funkstörungen, da sie über Kabel gesteuert werden, und werden im bodennahen Raum eingesetzt. Solche Systeme besitzen jedoch weder Transponder noch die für AEP-107 relevanten Sensoren. Für sie bietet der NATO-Standard keine Antworten.

Annex A: Due Regard Operations

Ein Anhang des Dokuments widmet sich den sogenannten „Due Regard Operations“. Damit sind Flüge im internationalen Luftraum gemeint, die ohne zivile Flugsicherung stattfinden. Die NATO fordert, dass auch hier ein Sicherheitsniveau erreicht wird, das dem der zivilen Luftfahrt entspricht. In der Praxis bedeutet das: Drohnen müssen eigenständig für Separation und Sicherheit sorgen können – eine hohe Anforderung, die technologische Robustheit und klare Verfahren voraussetzt.

Fazit

Mit AEP-107 und STANAG 4811 hat die NATO erstmals ein verbindliches, transatlantisches Regelwerk für die sichere Integration militärischer Drohnen geschaffen. Der Standard ist ein Meilenstein, weil er Technik, Verfahren und menschliche Faktoren gemeinsam betrachtet und nun verbindlich in allen Mitgliedsstaaten umgesetzt werden muss. Doch Anspruch und Realität liegen weit auseinander. Unterschiedliche nationale Verfahren, die Verwundbarkeit gegenüber elektronischen Gegenmaßnahmen und die Nichtberücksichtigung kleiner taktischer Systeme wie lichtwellenleitergesteuerte FPV-Drohnen zeigen die Grenzen deutlich auf. AEP-107 ist damit zugleich Fortschritt und Prüfstein: Ein notwendiger Schritt zur Harmonisierung – und eine Erinnerung daran, dass moderne Einsatzrealität komplexer ist, als es ein Papier je abbilden kann.

Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!

Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: